पेसा कानून

प्रिय पाठकों आज हम जिस विषय पर चर्चा

करने वाले है उस विषय का नाम है पेसा एक्ट तो चलो बिंदुवार शुरू करते है आज के इस

विषय को

पेसा कानून क्या है?

एक तरह से यह कानून ही है

जो संविधान की पांचवीं

अनुसूची देश के 10 राज्यों

में लागू है। ये हैं- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा

एवं राजस्थान। ये राज्य 10.4 करोड़ जनजाति लोगों में

से 7.6 करोड़ लोगों को समावेशित

करते हैं जो 2011 की जनगणना में गिने गए

थे। इस प्रकार पेसा के अंतर्गत जनजातियों की 73 प्रतिशत

जनसंख्या आ जाती है। परन्तु

वर्तमान में केवल छह

राज्यों - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने इसके लिए नियम बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू

करने हेतु ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है आगे आपको छत्तीसगढ़ में बनाई गई ड्राफ्ट की

फोटो दिया जाएगा दूसरी

तरफ छठी अनुसूची में उत्तर-पूर्व का कुछ ही जनजाति क्षेत्र आता है, संपूर्ण

उत्तर- पूर्व में जनजातियों की जनसंख्या मात्र 1.24 करोड़

है। इस प्रकार पेसा अधिनियम जनजातियों की बड़ी जनसंख्या को शक्ति प्रदान करता है। जनजातियों के लिए यह

अधिनियम छठी अनुसूची की तुलना में अधिक प्रासंगिक है।

जनजातियां आर्थिक एवं

राजनैतिक रूप से अधिक दुर्बल हैं। हालांकि सांस्कृतिक रूप से वे भारतीय समाज का एक

दैदीप्यमान भाग हैं। पांचवीं अनुसूची में बसी अधिकांश जनजाति जनसंख्या और वे भी जो

इस संरक्षण सूची से बाहर बिखरी हुई है विशेष रूप से कमजोर हैं। के लिए मील का पत्थर

साबित होगा, 5 वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम के लिए वंहा की परम्परा

एवं प्रथा को पेसा एक्ट कानूनी मान्यता देता है। इस अधिनियम का पारित होना एक महान

राजनैतिक प्रतिबद्ता का कार्य था।

इस अधिनियम ने सत्ता के संतुलन को बदलने का

कार्य किया, कम से कम स्थानीय स्तर पर

तो इसने जनजातियों के पक्ष में सकारात्मक कार्य किया है इसने स्वशासन की व्यवस्था की

है। इसने यह स्वीकार किया है कि उनकी जीवन शैली, मूल्य

व्यवस्था और विश्व के प्रति दृष्टिकोण ठीक है और इसे स्वीकार करते हुए इस बात को

मान्यता दी कि जनजातियां स्वशासन में सक्षम हैं।

पेसा की पृष्ठभूमि : 73वां संविधान संशोधन अधिनियम

1992 में संसद ने भारत के

संविधान का ऐतिहासिक 73वां संशोधन अधिनियम पारित

किया जिसमें प्रतिनिधि शासन का तीसरा स्तर बनाया गया था। पूर्व के दो स्तरों

केंद्र एवं राज्य के बाद यह तीसरा था। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायतों ने यह

तीसरी परत बनाई। उन्हें संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर इसमें वर्णित

विषयों पर व्यवहार करने की संवैधानिक शक्ति दी। इस अनुसूची ने संविधान की पूर्व की

तीन सूचियों, केंद्रीय सूची, राज्य

सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का अनुपूरक बनाया जो कि मूलत: सातवीं अनुसूची में

है।

ग्यारहवीं अनुसूची के अतिरिक्त 73वें

संशोधन से संविधान में एक और भाग जोड़ा गया पंचायतें, इसमें

ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों आदि के ढांचे और अधिकारों को परिभाषित किया गया है।

जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं को देखते हुए इस क्रांतिकारी संशोधन का

क्रमश: पांचवीं एवं छठी अनुसूची के अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में यंत्रवत

विस्तार करना संभव नहीं होता। इसलिए भाग के अनुच्छेद 243 एक को

इन क्षेत्रों एवं नागालैंड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले को इसकी क्रियान्वित

से बाहर रखा गया। संसद

ने तीन वर्षों बाद दिसंबर 1996 में पेसा अधिनियम पारित

किया और जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन एवं

अपवाद के साथ भाग को पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया।

ये वे अपवाद एवं परिवर्तन हैं जो कानून की धारा 4 में

उल्लेखित हैं जो इस कानून को जनजातियों के लिए विशिष्टता प्रदान करते हुए उन्हें

भिन्न प्रकार के अधिकार एवं विशेषाधिकार देता है। नीचे हम कुछ विस्तार के साथ इस

कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की सूची देते हैं।

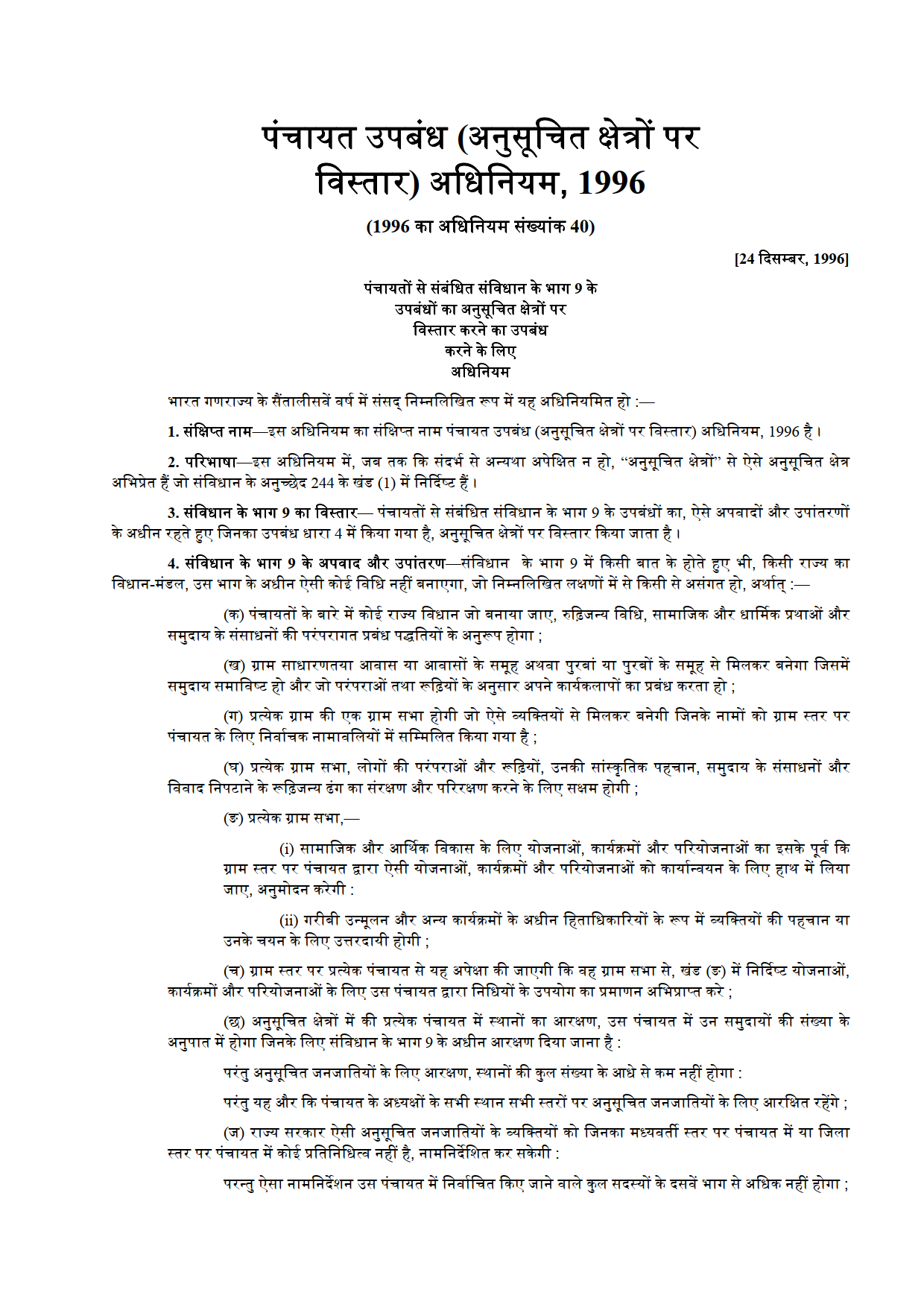

1996 का पेसा अधिनियम की कुछ विशेषताएँ

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर

विस्तार) अधिनियम 1996: PESA Act

·

भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज

व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन यह महसूस किया गया कि इसके प्रावधानों में अनुसूचित

क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है।

·

इस कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों

में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर

विस्तार) अधिनियम 1996 बनाया गया।

·

इस अधिनियम को 24 दिसम्बर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित

किया गया था।

पेसा अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

1.

यह संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक

विस्तारित करता है।

2.

यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को भी स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है।

3.

इसका उद्देश्य सहयोगी लोकतन्त्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम

सभा को सभी गठिविधियों का केंद्र बनाना है।

4.

इसमें जनजातीय समुदाय की परम्पराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण का भी

प्रावधान किया गया है।

5.

यह जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपर्युक्त स्तरों पर पंचायतों को

विशिष्ट शक्तियों से युक्त बनाता है।

ग्राम सभा क्या होती है?

·

ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है जिसमें वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जिनके नाम

ग्राम स्तर पर पंचायत की निर्वाचन सूची में दर्ज होते हैं।

·

ग्राम सभा को संविधान के अनुच्छेद 243ख में परिभाषित किया गया है।

·

ग्राम सभा से जुड़े प्रावधानों को संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से

जोड़ा गया था।

·

ग्राम सभा की मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति

ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।

·

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें साल में कम से कम दो बार

अवश्य होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को अपनी सुविधानुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित

करने का अधिकार है।

पेसा कानून का पूरा नाम क्या है?

·

पंचायत (अनुसूचित

क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 {the Panchayat

(Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996}

·

पेसा कानून का विस्तार

·

जो पेसा के नाम से जाना

जाता है, संसद का एक कानून है न कि

पांचवीं एवं छठी अनुसूची जैसा संवैधानिक प्रावधान। परंतु भारत की जनजातियों के लिए

यह उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की संवैधानिक प्रावधान।

·

जैसा कि हम देख चुके हैं, छठी

अनुसूची इसके अंतर्गत आने वाले

सीमित जनजाति क्षेत्रों को ही अपने स्वयं को स्वायत्त रूप से शासित करने का अधिकार

देती है। पेसा कानून अपनी परंपराओं एवं प्रथाओं के अनुसार पांचवीं अनुसूची की

जनजातियों को उसी स्तर का स्वायत्त शासन देने की संभावनाओं का अवसर प्रस्तावित

करता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए यह अधिनियम एक मूलभूत कानून का स्थान रखता है।

पेसा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है:

1.प्रथाओं एवं परंपराओं का संरक्षण करता है

समुदाय की प्रथागत, धार्मिक

एवं परंपरागत रीतियों रिवाजो के संरक्षण पर जोर देता है। इसमें विवादों को प्रथागत,

परंपरागत ढंग से सुलझाया जाना एवं सामुदायिक संसाधनों का प्रबंध करना भी सम्मिलित

है। कानून की धारा 4 अ एवं 4 द

निर्देश देती है कि किसी राज्य की पंचायत से संबंधित कोई विधि उनके परंपरागत कानून, सामाजिक

एवं धार्मिक रीतियों तथा सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंध व्यवहारों के

अनुरूप होगी और प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं के संरक्षण एवं

संवर्द्धन, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक

संसाधनों एवं विवादों को प्रथागत ढंग से निपटाने में सक्षम होंगी।

2.ग्राम सभा को पंचायत से ऊपर स्थान दिया गया है

अधिनियम में ग्राम सभा को

परिभाषित कर इसमें गांव की मतदाता सूची के सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है

(धारा 4स) पंचायत की तुलना में यह कहीं अधिक

प्रतिनिधित्व वाली इकाई है जिसमें कुछेक ही निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। कानून ने

छोटी इकाई पंचायत को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी बना दिया है।

जिसमें गांव समुदाय के सभी लोग होते हैं। कानून गांव के सामाजिक-आॢथक विकास से

संबंधित सभी योजनाओं

, कार्यक्रमों एवं

परियोजनाओं की ग्राम सभा द्वारा पुष्टि के बाद ही पंचायतों द्वारा इन्हें

क्रियान्वित किया जा सकेगा (धारा 4 य

(द्ब) और क्रियान्वयन के बाद इन सभी के लिए हुए व्ययों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी

पंचायत को ग्राम सभा से लेना होगा जिसकी पूर्व में उसने पुष्टि की थी (धारा 4 र)।

कानून ग्राम सभा (न कि पंचायत) को ही यह दायित्व देता है

3.जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व

जनजातियों के लिए समुचित

प्रतिनिधित्व हेतु कानून यह आदेश देता है कि संविधान के भाग (ढ्ढङ्ग) में विहित

आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतों में उन पंचायतों की

जनजाति जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित होंगे, इस

परंतुक के साथ कि पंचायत के कुल स्थानों में से न्यूनतम आधे स्थान जनजातियों के

लिए आरिक्षत होंगे और यह भी कि पंचायतों सभी स्तरों के अध्यक्ष का स्थान जनजातियों

हेतु आरक्षित रहेगा (धारा 4ल)

4.लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण:

·

जल, जंगल, ज़मीन पर

संसाधन।

·

लघु वनोत्पाद।

·

मानव संसाधन: प्रक्रियाएँ और कार्मिक जो नीतियों को

लागू करते हैं।

·

स्थानीय बाज़ारों का प्रबंधन।

·

भूमि अलगाव को रोकना।

·

नशीले पदार्थों को नियंत्रित करना।

5.पहचान का संरक्षण:

ग्राम सभाओं

की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदिवासियों

को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण और एक गाँव के क्षेत्र के भीतर

प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण शामिल है।

6.संघर्षों का समाधान:

इस प्रकार

पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों और

परिवेश के सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

7.नशीले पदार्थों पर पूर्ण नियंत्रण :

ग्राम सभा को अपने गाँव की सीमा के भीतर नशीले

पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और

खपत की निगरानी और निषेध करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

8. जमीन की रक्षा–

9.लघु वन उपज पर मालिकाना अधिकार–

लघु वन उपज (शहद, मोम,

छाल, महुआ,

फू ल, आयल,

सीड्स, जं

गली झाड़ियां, शाक,

आंवला, बेहड़ा,

जड़ी-बूटी, रीठा,

जामुन, खिरनी,

मोलसरी, आम,

बेर, सीताफल,

लिसोड़ा, तेंदूपत्ता

और उसका फल, घास और चारा, पलाश

के पत्ते आदि) से होने वाली आय

पर अधिकार ग्राम पंचायतो का होगा, जो ग्राम वन सुरक्षा समितियों (जिसमें स्थानीय नागरिक होते हैं) और वन विभाग के बीच इकरारनामा के

अनुसार निर्णय होगा। गाँव सभा

के माध्यम से आदिवासी ही वन उपज के मालिक हैं। गाँव सभा ही लघु वन उपज की नीलामी और उसकी आय अपने कोष में रख

सकती है।

10. जल प्रबंधन एवं गौण खनिज–

गाँव सभा की सीमा में पाये जाने वाले जल संसाधन एवं गौण खनिज पर

गाँव सभा का अधिकार है। जल संसाधन एवं गौण

खनिज के सर्वे की अनुमति गाँव सभा से लेनी होगी। नीलामी से लेकर खनन के मामलो में रियायत देने के पहले

सिफारिश का अधिकार गाँव सभा को है।

और बहुत सारी बिन्दुयें है पर उस

पर चर्चा करने से अच्छा है जो प्रारूप बना है राजस्थान में और हिमांचल प्रदेश में

उनका अवलोकन करने से बांकी बिंदु भी उस में समाहित हो जाएगा साथ ही पेसा एक्ट का

मूल नियम भी अग्रलिखित है साथ ही छत्तीसगढ़ के पेसा एक्ट ड्राफ्ट भी समाहित किया जा

रहा है जिसे आप चाहे तो online पढ़ सकते है या फिर सीधा डाउनलोड कर सकते है

पेसा एक्ट अधिनियम 1996 सुने

![हल्बा समाज सामाजिक शोध आर्यन चिराम[मेरे द्वारा खोजी गई कुछ जानकारी] halba samaj samajik shodh aaryan chiram[mere dwara khoji gai kuch jankari]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQw1G1ozmAMLtUQeTM3kfrCCTztBSDBuaf-taZAWcZCCNwOBbTaPedM5W_s8vh4LxEjt_b_8_Fy-AC95_dkbzLCL20hMeDdrfrSQhB6i4uOi7SutP2kzR19gFnDSvbkko70c-UNzXwKWOJ/w100/1453566310590.jpg)

0 टिप्पणियाँ

अपना विचार रखने के लिए धन्यवाद ! जय हल्बा जय माँ दंतेश्वरी !